Ci hanno cresciuti con l’idea che studiare sia la chiave per aprire ogni porta. La scuola come trampolino. L’università come garanzia. I voti come misura del valore. Ma se fosse tutto un bluff? Se l’enfasi sullo studio fosse solo un meccanismo per mantenere tutti al loro posto, convinti di dover passare per le stesse tappe, mentre il mondo gira a un’altra velocità?

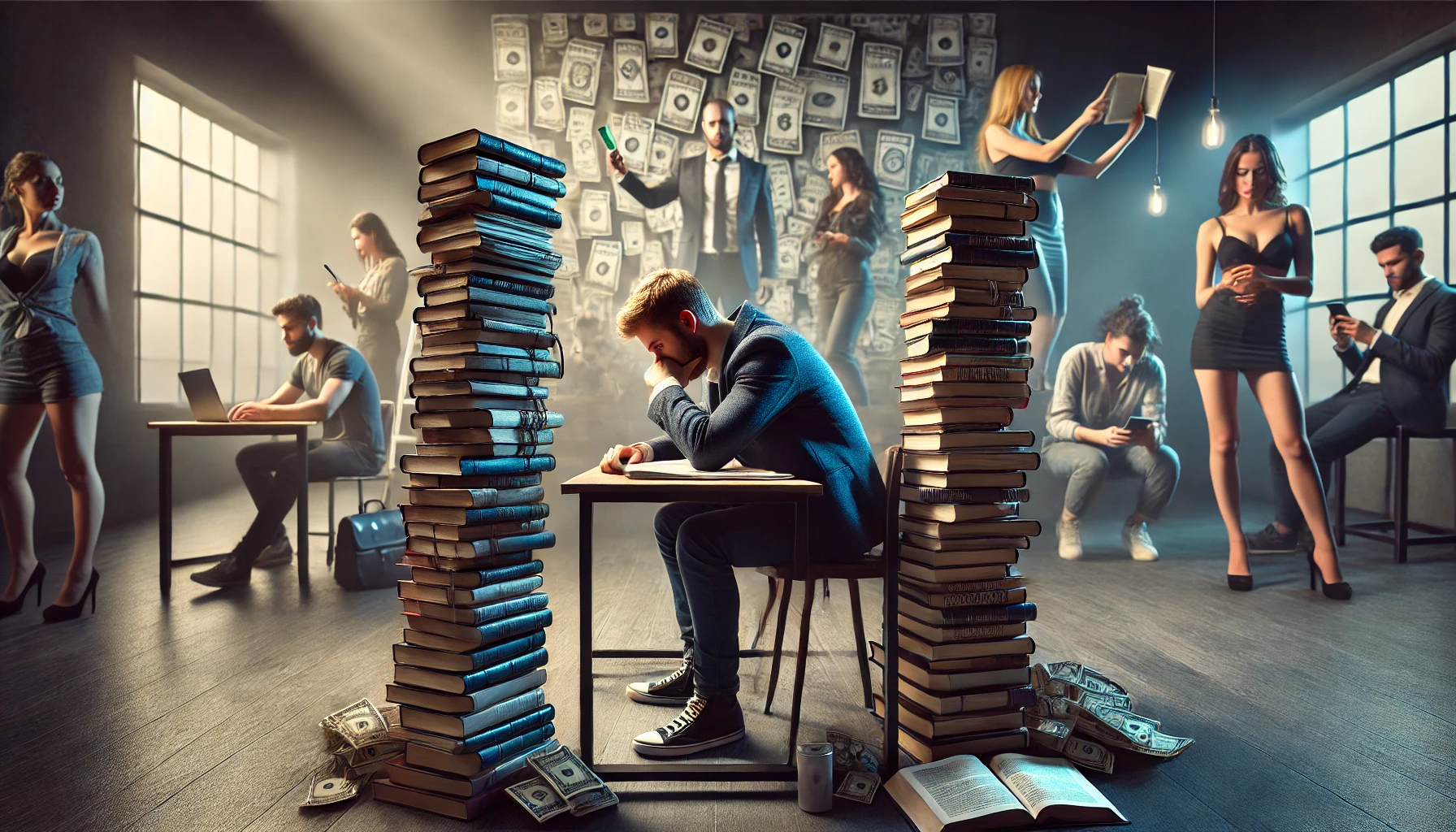

Studiare, inteso come accumulare nozioni, ripetere formule, seguire programmi preconfezionati, è diventato un esercizio sterile. È il sapere incartato, venduto come merce, ma svuotato di potere trasformativo. Non forma menti critiche, non allena all’azione. E soprattutto, non protegge dal fallimento. Anzi, spesso lo alimenta. Studiare diventa così un esercizio di sopravvivenza istituzionale più che un vero percorso di crescita.

Oggi più che mai, l’accumulo teorico rischia di trasformarsi in un carico inutile. La conoscenza, se non si traduce in capacità di azione, perde efficacia. Eppure si continua a premiare la memoria, l’adesione ai modelli, la capacità di restare dentro i binari. Una formazione che non educa all’imprevisto, al dubbio, alla complessità, non emancipa. Al contrario, standardizza.

Quando la realtà smentisce i libri

Il mercato del lavoro non premia chi ha studiato di più. Premia chi sa risolvere problemi. Chi sa adattarsi. Chi sa comunicare, rischiare, innovare. Tutte abilità che raramente si imparano sui banchi. Secondo il rapporto Censis 2023, oltre il 40% dei laureati italiani svolge un lavoro che richiede al massimo un diploma. E tra questi, moltissimi si dichiarano delusi, frustrati, traditi da un sistema che prometteva certezze.

Il paradosso è che più si studia, più ci si allontana dalla realtà. I percorsi accademici sono spesso autoreferenziali, pensati per alimentare se stessi più che per servire la società. Si studia per superare un esame, non per comprendere davvero. Si cerca il punteggio, non l’intuizione. E intanto, fuori dalle aule, il mondo corre.

Le imprese richiedono competenze pratiche, visione sistemica, mentalità imprenditoriale. L’università offre, invece, percorsi monolitici, lenti, spesso scollegati dal contesto produttivo e sociale. Gli studenti imparano a navigare le aspettative del professore, non quelle di un cliente, di un team o di un mercato in evoluzione. Il risultato è uno scollamento crescente tra chi sa studiare e chi sa muoversi nella complessità.

L’intelligenza non abita nei libri

Non si impara a vivere leggendo. Non si diventa saggi passando da un’aula all’altra. I veri strumenti per navigare l’esistenza non sono scritti nei manuali. Si trovano nelle esperienze, nei fallimenti, nelle scelte difficili. Studiare, se non è accompagnato da pratica e consapevolezza, crea illusioni. Fa credere di sapere. E il sapere senza esperienza è un castello di carta.

Chi ha successo – nel senso più pieno del termine – spesso ha disobbedito. Ha lasciato l’università. Ha cambiato rotta. Ha imparato facendo. Le storie di imprenditori, artisti, innovatori, parlano chiaro: il sapere utile è quello che nasce dal fare, non dal ripetere.

E non è solo una questione di lavoro o carriera. Anche nella vita quotidiana, l’intelligenza pratica è ciò che consente di affrontare situazioni impreviste, di trovare soluzioni efficaci, di costruire relazioni autentiche. Chi ha studiato molto ma vissuto poco rischia di trovarsi disarmato davanti alla vita reale, fatta di contraddizioni, ambiguità, imprevisti.

La scuola come macchina del consenso

Studiare ha anche un’altra funzione, meno dichiarata. Serve a disciplinare. A conformare. A selezionare chi sa ubbidire meglio. Non a caso, il sistema scolastico è costruito sulla valutazione continua, sulla gerarchia, sulla standardizzazione. Il pensiero critico viene premiato solo se rimane dentro certi limiti. L’errore è penalizzato. Il dubbio è mal tollerato. La creatività, spesso, repressa.

È difficile accorgersene quando si è dentro. Ma una volta fuori, tutto appare più chiaro. Studiare non è sempre sinonimo di libertà. Anzi, può diventare un addestramento alla passività. Un modo per rimandare all’infinito l’ingresso nel mondo vero. Un rifugio, più che un trampolino.

In molte scuole e università, lo spazio per il dissenso è ridotto al minimo. Le domande scomode vengono eluse, le prospettive alternative ignorate. Il risultato è una cultura della normalizzazione, dove l’obiettivo non è capire il mondo, ma adattarsi ad esso. E così, invece di formare cittadini pensanti, si fabbricano esecutori efficienti, pronti a inserirsi in un sistema che non hanno mai avuto modo di mettere in discussione.

Serve sapere, non studiare

Attenzione: non si sta dicendo che la conoscenza non abbia valore. Al contrario. Ma c’è una differenza sostanziale tra sapere e studiare. Il primo nasce dalla curiosità, dall’esperienza, dal confronto. Il secondo, troppo spesso, nasce dall’obbligo. Dall’ansia. Dalla paura del giudizio.

In un mondo che cambia continuamente, sapere significa imparare a imparare. Significa dubitare, esplorare, mettere in discussione. E soprattutto, significa agire. Il sapere che resta nei libri è sterile. Quello che si incarna nella vita, invece, trasforma.

Il sapere vero non è mai passivo. Non è nozionismo, non è accumulo. È tensione verso il reale, è desiderio di incidere, è ricerca di senso. È quello che accade quando una teoria incontra un problema concreto, quando una lettura ti spinge a cambiare abitudini, quando un incontro ti costringe a rivedere le tue convinzioni.

Forse studiare non serve. O almeno, non nel modo in cui ci è stato insegnato. Serve invece svegliarsi. Aprire gli occhi. E cominciare davvero a imparare. Perché il vero apprendimento inizia quando si smette di studiare per dovere e si comincia a cercare per scelta. Quando la conoscenza torna ad essere un’avventura, non una condanna. Un atto di libertà, non di conformismo.